Depuis les origines, le mouvement sioniste a misé sur les minorités au Proche-Orient. Avec la création de l’État, il a tenté de les utiliser pour affaiblir les nouveaux États indépendants. Une politique qui s’est amplifiée depuis la guerre contre Gaza, avec des interventions directes au Liban et en Syrie.

Les responsables sionistes, futurs dirigeants d’Israël, ne se sont guère préparés aux rapports avec les Arabes qui les attendaient une fois créé l’État israélien. En revanche, ils ont accordé de l’importance aux minorités ethniques ou religieuses du Proche-Orient, perçues comme des alliés potentiels face à « l’ennemi commun » arabe.

En tant que plus proche voisin, le Liban a toujours occupé une place particulière dans la réflexion des sionistes comme des Israéliens. Dès 1919, Chaim Weizmann, l’un des principaux négociateurs du projet sioniste, propose une carte dans laquelle l’État qu’il imagine remonte jusqu’à la rivière Awali, au nord de Saïda. Lors de la guerre d’octobre 2024 avec le Liban, l’armée israélienne donnera l’ordre aux populations du Sud-Liban de se déplacer au nord de cette même rivière Awali…

Bien peu soucieux de la souveraineté libanaise, Weizmann n’hésite pas à affirmer aux représentants des deux puissances coloniales britannique et française que les eaux du Litani (à quelques kilomètres au sud de la rivière Awali) n’ont « aucune utilité » pour la population libanaise résidant plus au nord et que ces eaux ne pourraient « profiter » qu’aux habitants résidant au sud, c’est-à-dire du futur « État juif ».

À la suite des pressions du patriarche maronite Elias Hoayek, qui avait représenté le Liban à la Société des Nations (SDN) et réclamé son indépendance, le mouvement sioniste repart bredouille. En 1920, le général Henri Gouraud déclare l’État du Grand Liban en donnant satisfaction au patriarche.

Compte tenu du travail de sape opéré par Londres et Paris au Proche-Orient — « « Les Français et les Anglais ont dessiné les frontières, et les Arabes ont colorié la carte », titrait L’Orient-Le Jour, le 16 mai 2016 — on peut comprendre que le mouvement sioniste ait voulu profiter de la fragmentation de toute la région selon des lignes ethniques ou confessionnelles et renforcer son influence.

Ce n’est cependant qu’après la guerre de 1967 que le Liban commence à être vraiment ciblé par Israël. Il était le seul pays à ne pas avoir participé au conflit de 1948-1949. Disposant à l’époque d’un niveau de vie comparable à celui des Israéliens, les Libanais vivaient encore en bonne harmonie. Le 1er avril 2025, sur sa page facebook personnelle, la politologue libanaise Sara El-Yafi a évoqué, dans une vidéo, des documents israéliens selon lesquels il ne peut pas y avoir « deux Suisses au Proche-Orient ». Elle a aussi montré comment l’État israélien, à partir notamment de la destruction en décembre 1968 de la flotte civile libanaise, sous un prétexte fallacieux — que dénoncera le chef de l’État français Charles de Gaulle—, a multiplié les initiatives pour fragiliser le Liban.

Maillon faible du camp arabe, Beyrouth va désormais payer au prix fort l’hubris israélien. Alimentées en partie par Damas et Tel-Aviv, favorisées par la faiblesse d’un État qui ne peut empêcher pléthore de milices plus ou moins disciplinées de circuler sur son territoire, les tensions entre la droite chrétienne et la résistance palestinienne et ses alliés libanais conduisent au début de la guerre civile en avril 1975.

Pendant une quinzaine d’années, jusqu’aux accords de Taef en 1989, le Liban vit de sombres moments : entrée des troupes syriennes à la demande de partis chrétiens, invasions israéliennes en 1978 et 1982, siège de la capitale en 1982, départ des forces palestiniennes et de Yasser Arafat, attentats meurtriers en 1983 contre les Marines étatsuniens (241 morts) et les parachutistes français (58 morts), enlèvements de journalistes et de diplomates occidentaux par des groupes chiites radicaux. Les morts se chiffrent par dizaines de milliers, les réfugiés par centaines de milliers et les destructions par milliards de dollars.

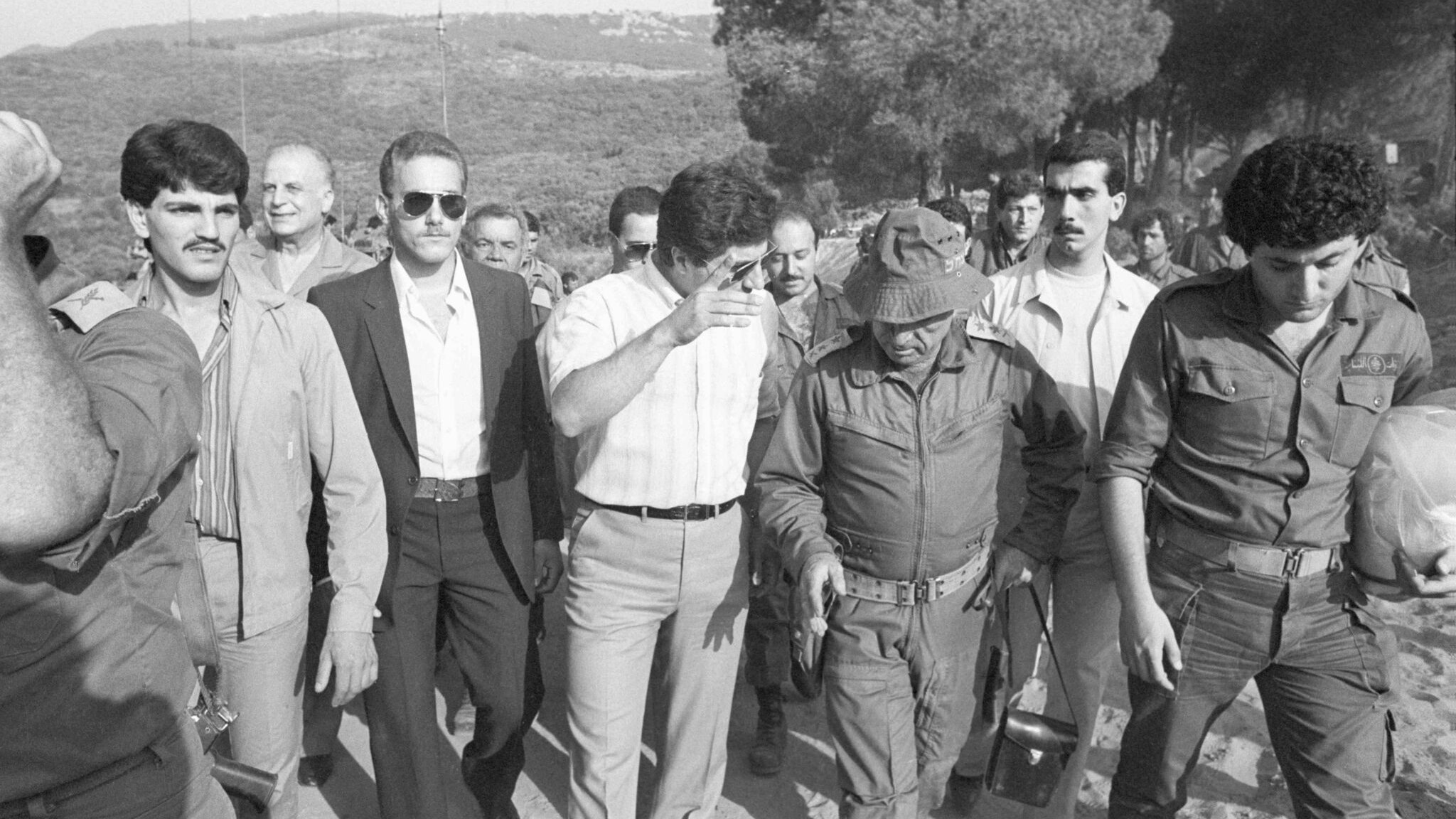

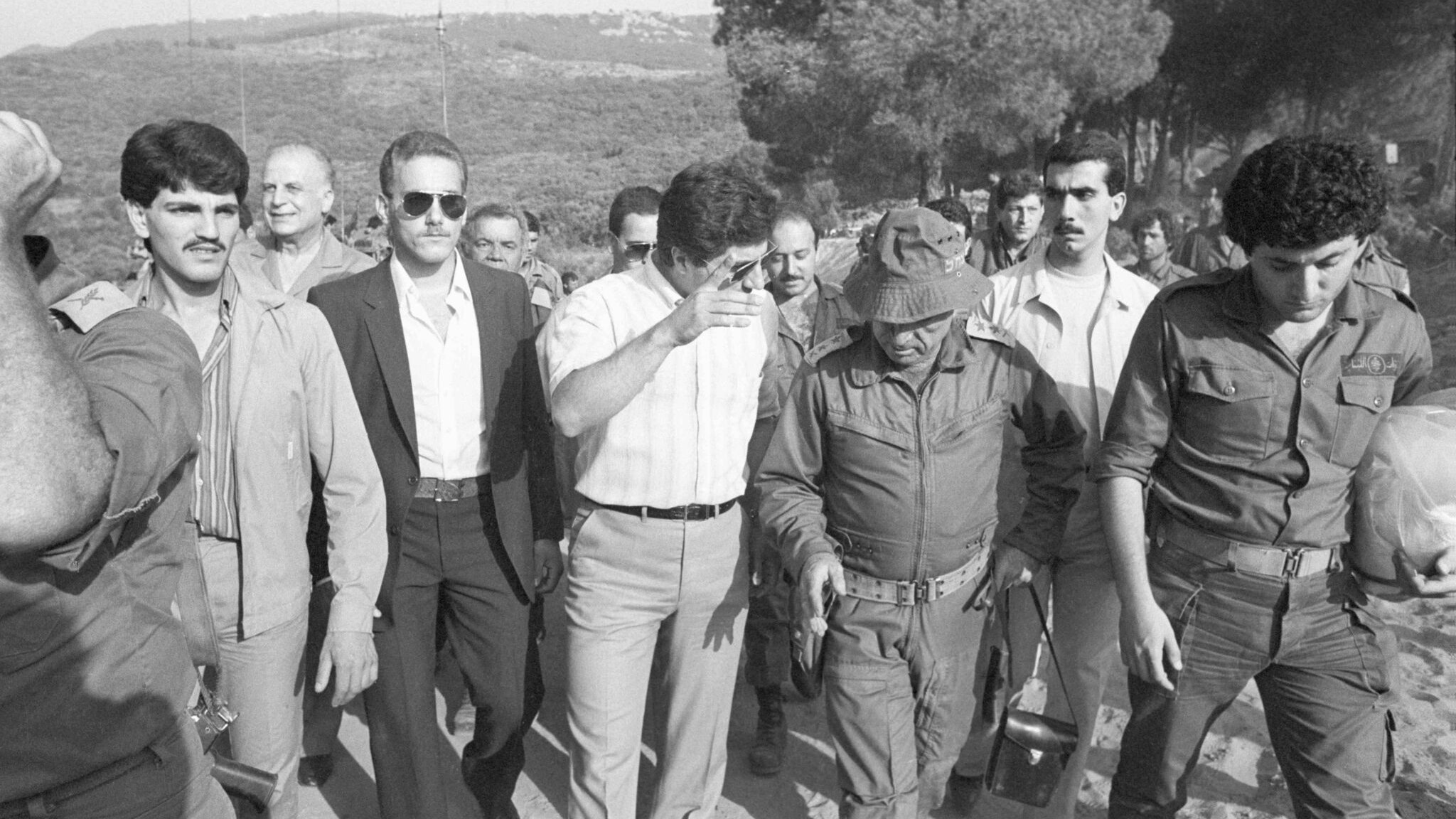

Les contacts entre Israël et la droite chrétienne conduisent à la création en 1978 de l’Armée du Liban sud (ALS), composée de supplétifs en majorité maronites, mais aussi chiites, équipés et contrôlés par Israël, dont elle fait le sale boulot : torture de combattants palestiniens et libanais dans la tristement célèbre prison de Khiam, etc. L’ALS disparaît en 2000 au moment où Israël évacue le Liban en raison de pertes très importantes : 1 000 soldats tués en 22 ans, presque tous par le mouvement chiite Hezbollah.

Autre tragédie : les massacres du camp palestinien de Sabra et Chatila en septembre 1982 (de 1 000 à 2 500 morts et blessés) par des miliciens chrétiens sous l’œil complice d’officiers supérieurs israéliens qui n’interviennent pas. L’émotion est considérable, y compris en Israël.

Ces trois dernières décennies, Israël a multiplié ingérences, incursions et liquidations de personnes, palestiniennes ou libanaises. Le Liban est à nouveau envahi en 2006 et en 2024. À chaque fois, c’est l’hécatombe et la ruine.

L’élection, le 9 janvier 2025, du général Joseph Aoun, commandant en chef de l’armée, à la tête de l’État libanais et celle, quelques jours plus tard, de Nawaf Salam, comme premier ministre, ne changent pas grand-chose. Alors que les Libanais pouvaient espérer un avenir meilleur avec, pour la première fois depuis longtemps, l’arrivée au plus haut niveau de l’exécutif de deux hommes intègres, Israël ne fait aucun geste susceptible de détendre le climat. Le gouvernement de Benyamin Nétanyahou bouge d’autant moins qu’il peut compter sur le soutien ou la complaisance des États-Unis et le silence de la France, ancienne puissance mandataire. Les deux émissaires trumpistes au Liban et en Syrie, Tom Barrack et Morgan Ortagus, n’ont ainsi jamais demandé à Israël de cesser ses bombardements malgré l’instauration d’un cessez-le-feu supervisé par Washington et Paris le 27 novembre 2024. Leurs pesantes pressions visent exclusivement Beyrouth sommé de désarmer le Hezbollah.

La fureur guerrière d’Israël ne se limite pas au pays du Cèdre, mais se tourne presque simultanément vers la Syrie d’Ahmed Al-Charaa, qui prend le pouvoir le 8 décembre 2024 après plusieurs jours d’offensives de l’opposition syrienne conduite par l’organisation islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTC).

Bachar al-Assad est renversé. Détestées par la grande majorité de la population, les forces loyalistes, privées d’une grande partie du soutien de la Russie, focalisée sur l’Ukraine, et de celui de l’Iran et du Hezbollah durement frappés par Israël, n’ont pas vraiment résisté. Al-Charaa, le nouvel homme fort, prend le pouvoir dans un pays exsangue, où un demi-million d’habitants sont morts et dont plus d’un quart de la population a été contrainte à l’exil.

Dans les heures qui suivent la victoire du HTC, Israël effectue plus de 300 raids aériens contre des bunkers, des dépôts d’armes ou des bases militaires de l’armée syrienne. Le territoire occupé du Golan s’agrandit. Interdiction est donnée à l’armée syrienne de se déployer au sud de Damas ! Depuis cette date, les violations de la souveraineté syrienne par Israël n’ont pas cessé.

Ainsi, alors que le monde assiste, impuissant ou indifférent, aux massacres et aux tueries perpétrés par Israël à Gaza, en Cisjordanie, les espoirs placés dans leurs nouveaux dirigeants par les populations syrienne et libanaise ont été vite douchés par l’intransigeance et la brutalité d’Israël.

Indifférents aux sentiments que peuvent éprouver Syriens et Libanais à l’égard de ce que leur a fait subir depuis des décennies Israël, Barrack et Ortagus ne cachent pas leur souhait de voir leur protégé conclure un traité de paix avec Beyrouth et Damas ! La paix par la force si chère à Donald Trump…

Se prévalant du prestige de ses services de renseignements, Tel-Aviv développe depuis des décennies, et plus encore depuis le 7 octobre 2023, un récit à l’adresse des dirigeants occidentaux.

Écrivain et ancien chercheur au CNRS, Christian Salmon estime que « dans le théâtre médiatique contemporain, Gaza s’est muée en un laboratoire du storytelling géopolitique (…) Il y a les morts de Gaza, et il y a leur disparition programmée dans les récits médiatiques occidentaux. Entre les deux, une machine narrative d’une redoutable efficacité transforme un génocide en un « conflit complexe », les bourreaux en victimes et les témoins en « antisémites »1 Ce constat vaut malheureusement pour la Cisjordanie, la Syrie et le Liban.

Au sort épouvantable réservé par l’État israélien aux Palestiniens, vient donc s’ajouter le harcèlement permanent de deux pays en ruines qui risquent à tout moment de s’effondrer. Les rapports de force totalement déséquilibrés imposés par Israël à ses voisins arabes immédiats ne peuvent s’expliquer que par la volonté des dirigeants actuels israéliens de maintenir autour de leur territoire un ensemble de pays affaiblis, divisés et sans perspective de stabilité.

« Quelque chose de nouveau visant à créer un nouvel empire israélien qui sera soit craint, soit respecté par ses voisins », selon l’historien israélien Ilan Pappé2.

Analysant au milieu des années 1970 la relation d’Israël avec le monde arabe, Edward Saïd dressait déjà un constat peu encourageant de l’époque :

Les juifs, comme oppresseurs, et les Arabes, comme opprimés, sont embarqués dans une lutte dont les racines semblent être plus profondes chaque année, et dont le futur semble moins compréhensible et soluble chaque année3.

Décrivant l’image des Arabes au lendemain de la guerre de 1973, Saïd écrit :

Ils sont toujours perçus comme les perturbateurs de l’existence d’Israël (…) Cela s’explique en partie par l’attitude du mouvement sioniste avant 1948 (…) Les habitants de la Palestine peu nombreux étaient vus comme des nomades inconséquents sans lien clair avec la terre et, par voie de conséquence, sans véritable culture (…) Au pire, l’Arabe d’aujourd’hui est considéré comme une ombre sanguinaire qui traque les Juifs et qui interrompt la « démocratie » fluide de la vie israélienne.

À la même époque, Nahum Goldmann, alors président du Congrès juif mondial, souligne que la politique israélienne, conçue, déterminée et dominée par David Ben Gourion — tant qu’il fut premier ministre — et suivie par ses successeurs « consistait à tenter de convaincre les Arabes, par une démonstration de force permanente, qu’il leur fallait accepter l’existence, au milieu d’eux, d’un État juif »4.

Goldmann explique cette politique par « la psychologie, l’acquisition soudaine de la puissance succédant à des siècles d’impuissance liée à l’antisémitisme et aux persécutions ». Peu intéressé à développer ses relations avec les Arabes bien avant même ses guerres victorieuses de 1967 et 1973, Israël n’a donc jamais cherché à conclure une paix honorable avec un environnement arabe pourtant affaibli. Le traité de paix israélo-égyptien de 1979, qui ne consacre pas un mot à la question palestinienne, le développement exponentiel des colonies juives, les accords d’Oslo de 1993 — qualifiés de « Versailles palestinien » par Edward Saïd —, l’assassinat, en 1995, du premier ministre Yitzhak Rabin puis la montée inexorable de la droite dure alliée à des religieux suprémacistes ont contribué à la situation tragique actuelle et à une impasse politique totale.

En revanche, Israël s’est montré nettement plus ouvert depuis sa création aux principales minorités, ethniques et religieuses vivant dans les pays arabes : kurdes, druzes et chrétiennes.

Cet intérêt pour les minorités au Proche-Orient a été théorisé par David Ben Gourion dans ce qu’il qualifiait de « doctrine de la périphérie ». Il s’est efforcé d’appliquer cette doctrine qui tendait à établir des partenariats stratégiques avec des pays du Moyen-Orient non arabes et pro-occidentaux, comme l’Iran, la Turquie et l’Éthiopie, afin de lutter contre le nationalisme arabe.

De leur côté, les minorités dans les pays arabes étaient considérées comme une « périphérie ethnique ». Parmi les minorités retenues, qu’Israël pouvait « exploiter pour affaiblir et distraire les pays arabes », figurent les chrétiens du Sud-Soudan, les Kurdes irakiens, les Druzes de Syrie et du Liban et les maronites.

Même si la « doctrine de la périphérie » a disparu avec la chute du chah d’Iran en 1979, des émissaires israéliens se seraient récemment déplacés au Sud-Soudan (dont la sécession en 2011 a disposé de l’appui de Tel-Aviv), en Éthiopie, en Libye et dans les pays du Golfe. Si les relations avec les maronites n’ont abouti à rien, les autorités israéliennes ont eu davantage de réussite avec les Druzes. Si l’on en croit Gabriel Ben Dor, expert israélien de la communauté druze, les relations de cette dernière avec les juifs de Palestine remontent au XVIe siècle. Il n’était pas rare en effet que des juifs trouvent refuge dans des clans druzes quand ils se trouvaient en danger5.

Beaucoup plus tard, entre les première et seconde guerres mondiales, alors que les sionistes arrivaient par dizaines de milliers en Palestine, les relations entre juifs et Druzes se renforcent, notamment après 1936. À cette époque, Abba Khoushi, futur maire de Haïfa après la création d’Israël, est un membre important de l’organisation terroriste Haganah qui combat les Britanniques. Sa tête mise à prix, il trouve refuge chez les Druzes du Mont-Carmel.

Aujourd’hui, les Druzes son répartis entre Syrie (500 000 à 1 million), Liban (400 000) et Israël (140 000). Très attachés à la terre qui les a vus naître, ils passent pour être fidèles à l’État dans lequel ils vivent tout en refusant toute assimilation. L’arrivée des Druzes dans le nord de la Palestine remonte à l’expansion de l’émirat druze du Liban, au début du XVIIe siècle.

Les Druzes palestiniens, dans les années 1930, sont tiraillés entre le nationalisme arabe et leur groupe ethno-national et choisissent en majorité une certaine neutralité. Mais le mouvement sioniste, comprenant son intérêt à diviser les Palestiniens, avive les dissensions préexistantes entre Druzes et sunnites et sollicite certains clans druzes.

Pendant la guerre de 1948-1949, une partie des Druzes coopère avec le mouvement sioniste si bien que la communauté n’est pas victime de la Nakba. Même si les responsables israéliens ont procuré nombre d’avantages aux Druzes et même instauré un pacte du sang matérialisé en 1963 par l’octroi d’une autonomie communautaire en matière religieuse et judiciaire. Même si les Druzes se sentent en grande majorité israéliens, des divergences persistent et se sont même développées récemment avec les massacres à Gaza et en Cisjordanie.

Outre cette situation mal vécue, le principal problème est celui de la propriété des terres. Bien que Ben Gourion ait promis en 1948 le respect de la propriété, 80 % des terres druzes de Galilée ont été confisquées. De plus, les infrastructures urbaines druzes, comme chez les autres Arabes, ne sont pas au niveau des villes juives et les permis de construire sont difficiles à obtenir. Par ailleurs, la loi sur l’État-nation de 2018, qui consacre l’inégalité entre juifs et autres communautés, est très mal ressentie par les Druzes.

En 2011, alors que la guerre civile vient de débuter en Syrie, la question d’un État druze se pose à nouveau. De nombreux Druzes israéliens demandent à leur gouvernement d’intervenir pour aider les Druzes syriens attaqués par des groupes islamistes qui les considèrent comme des hérétiques. Israël se borne à quelques avertissements, mais ne fait rien.

Mais à la mi-juillet 2025, alors que l’armée syrienne est intervenue pour tenter de ramener le calme entre combattants druzes et bédouins sunnites, Israël intervient militairement en affirmant vouloir protéger les Druzes…

Les Israéliens se sont aussi tournés vers une autre minorité, de loin la plus nombreuse au Proche-Orient : les Kurdes. La moitié d’entre eux se trouve en Turquie, où leur relation avec le régime du président Recip Erdogan est pour le moins compliquée.

Six millions se trouvent en Iran, deux millions en Syrie et sept millions en Irak. C’est cette dernière communauté qui a longtemps retenu l’attention de Tel-Aviv, d’autant plus que l’Irak, en 1948, en 1967 et en 1973, a participé ou voulu participer aux guerres contre Israël et qu’il a envoyé des troupes chaque fois que cela a été possible.

Empêcher l’Irak d’attaquer Israël a été la principale raison du soutien israélien à la rébellion kurde irakienne. Pour cela, Tel-Aviv a collaboré intensément, à l’époque du chah, avec Téhéran jusqu’à l’accord d’Alger du 6 mars 1975, qui mit fin au contentieux territorial irako-iranien. Jusqu’à cette date, les deux pays alliés ont fourni de l’armement et formé de nombreuses unités kurdes qui ont posé de sérieux problèmes à l’armée irakienne, contrainte d’envoyer d’importants renforts au Kurdistan et de réduire d’autant sa participation à la coalition arabe.

Au milieu des années 1960, un officier supérieur israélien, Tzuri Sagi, vient soutenir la lutte pour un Kurdistan indépendant et contribue à former l’armée kurde. La présence dans le nord de l’Irak d’une importante communauté juive facilite d’ailleurs la tâche du Mossad. Même si l’autonomie en 2003 a réduit leur intérêt à coopérer avec Israël, les contacts n’ont pas cessé. En 2005, d’anciens commandos israéliens sont allés former des Kurdes irakiens pour lutter contre les groupes islamistes. Il y aurait par ailleurs plusieurs bases israéliennes dans le Kurdistan, dont la principale se trouve à Erbil.

Il ne faut cependant pas surestimer cette relation. En 2020, la reconnaissance d’Israël par plusieurs pays arabes dans le cadre des Accords d’Abraham a été mal vécue par les Kurdes : « Il y a encore quelques décennies », écrit le correspondant de l’Agence France-Presse (AFP) à Erbil, « ils disaient avoir un ennemi commun et luttaient pour avoir leur propre État. Aujourd’hui, les Kurdes d’Irak regardent les Israéliens normaliser leurs relations avec des pays arabes avec un sentiment doux amer (…) en s’étonnant que l’État hébreu se soit tourné vers ses ennemis arabes historiques plutôt que vers ses compagnons de galère kurdes ».

Quoi qu’il en soit, le ministre israélien des affaires étrangères, Gideon Saar, soulignait encore, le 10 novembre 2024, l’intérêt pour son pays de pouvoir tirer des bénéfices politiques avec d’autres minoritaires, « dans une région où [il] sera toujours minoritaire »6.

1Christian Salmon, « La Gaza-ïfication de l’Occident », AOC, 9 juin 2025.

2Anealla Safdar, « Israeli historian Ilan Pappe : “This is the last phase of Zionism” », Al Jazeera, 14 janvier 2025.

3Edward Saïd, « Arabs and Jews », Journal of Palestine Studies, Vol. 3, n°2, 1974.

4Nahum Goldman, Où va Israël ?, Calmann-Lévy, 1975

5Gabriel Ben-Dor, The Druzes in Israel : a political study : political innovation and integration in a Middle Eastern minority, Magnes Press, 1979.

6Lazar Berman, « Gideon Saar appelle à renforcer les liens avec les Kurdes et les Druzes », Times of Israel, 10 novembre 2024.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Orient XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un donLes articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Orient XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

Orient XXI est un média indépendant, en libre accès et sans publicité.

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don défiscalisé.